はじめに

あなたの毎日の「いただきます」が、未来の健康をつくっていることをご存じですか?

「オーラルフレイル」という言葉は、高齢者の問題として紹介されることが多いかもしれません。でも実はこの“口の衰え”は、気づかぬうちに若い世代の私たちの生活習慣の中から静かに始まっています。そして、その始まりの子どもの時代に、力をつけることが大切であることに注目が集まり始めました。

忙しい毎日の中で、よく噛まずに食べたり、ひとりで黙々と食事をすることが増えたり…そんな何気ない習慣が、未来の食べる力・話す力・笑う力に大きく関わってくるのです。

この小さな“変化のサイン”に、もっと早く気づいてもらいたい。

そんな思いを込めて、子どもの健康を守る立場であるママたち、そしてこれからのライフスタイルを考えるすべての人にこそ伝えたい―

―それが、この小論文を書いた出発点です。

フレイルの出発点

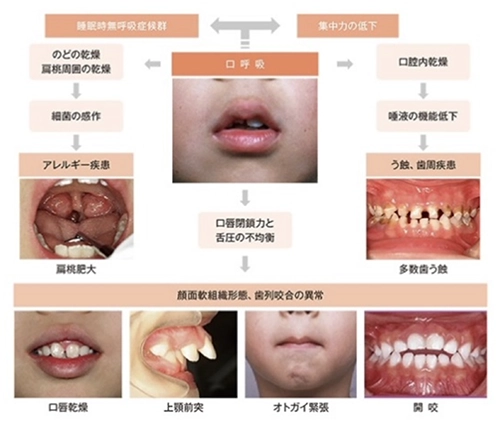

お子さんに次のようなことは見られないでしょうか?

- 食事中に食べ物をこぼす

- 噛まずに飲み込むことが多い

- 発音が不明瞭である

- 口を閉じることができず、口呼吸をする(鼻炎や扁桃腺が生まれつき大きいことも)

- 舌が口から出ていることが多い(舌の裏の筋が硬くて短いこともあります)

これらの特徴は、口腔周囲の筋肉や顎の発育に遅れや歪みが生じることによって引き起こされることが多いと考えられています。

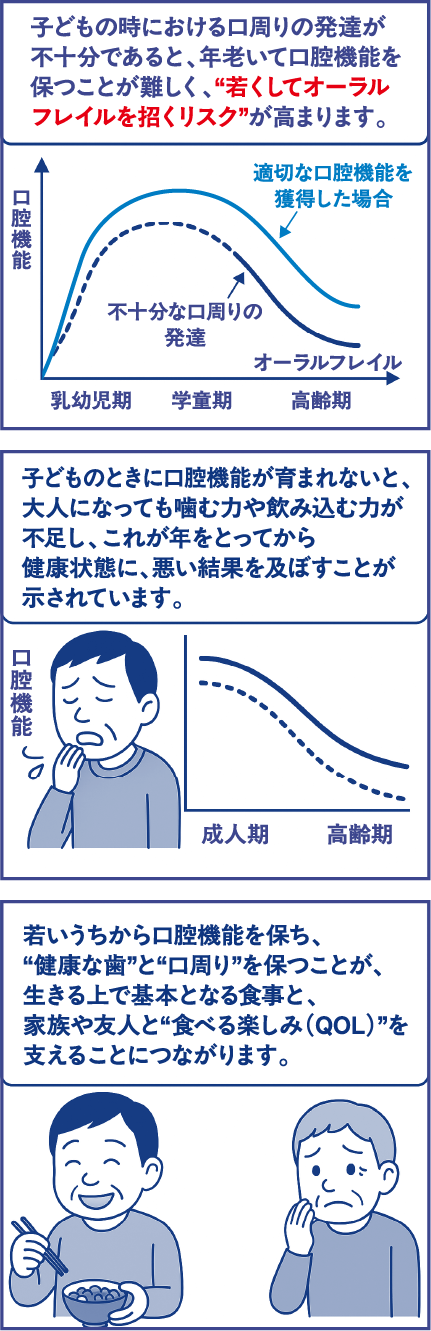

小児期の発達と高齢期の健康の関係

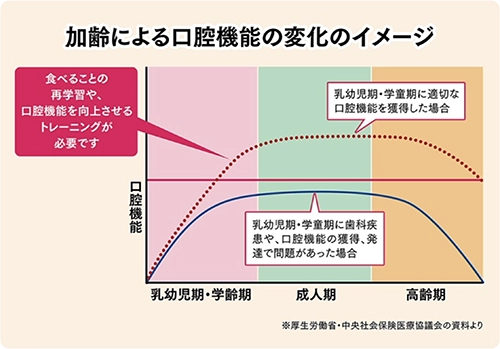

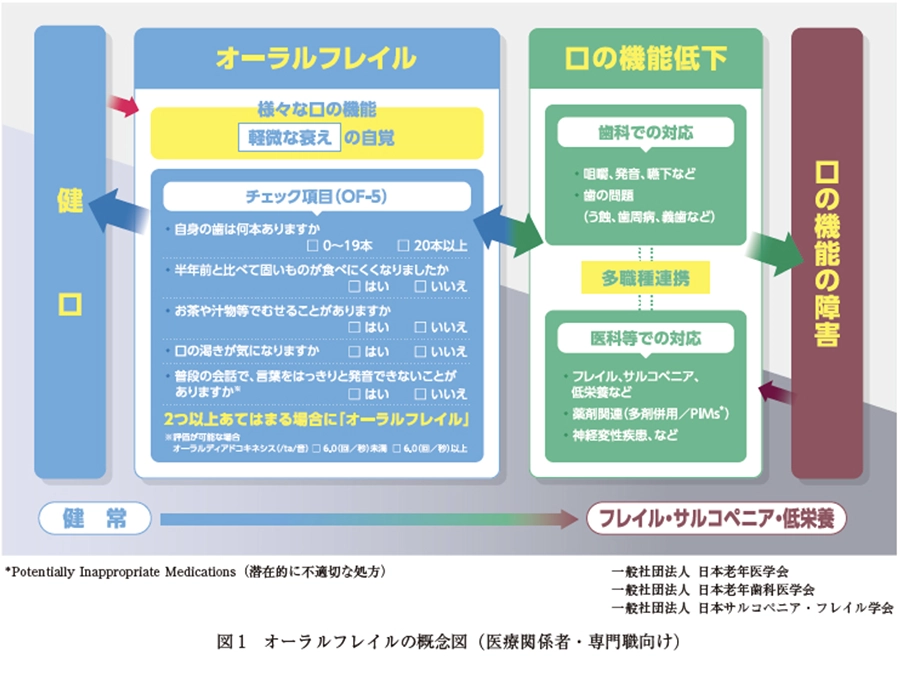

図のように小児期における口腔機能の発達が不十分であると、高齢期においても口腔機能の維持が難しくなり、早期にオーラルフレイルを招くリスクが高まります。具体的には、幼少期に適切な口腔機能が育まれないと、将来的に噛む力や飲み込む力が不足し、これが高齢期における健康状態に悪影響を及ぼすことが示されています。

成人になると機能の向上は、ほぼ平坦になりますが、衰えの始まりを遅らせることで、高齢になってからの栄養摂取の不足や大病を患っての入院した場合にも回復する早さに違いがあるといわれています。若いうちから口の機能を維持し、健康な歯と口腔を保つことが生きる上で基本となる食と家族や友人と食べる楽しみ(QOL)を支えることにつながります。

1.オーラルフレイルについて

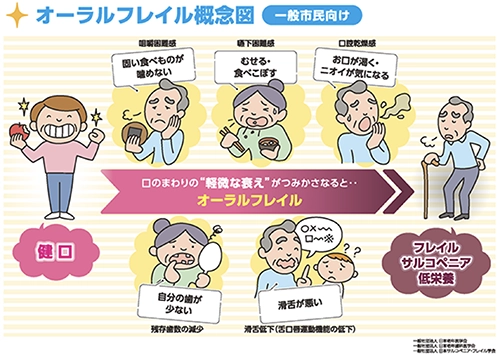

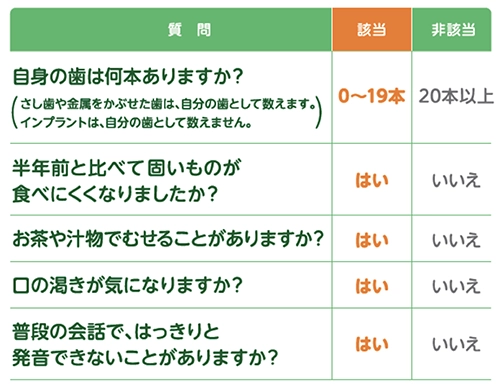

オーラルフレイルは、口腔機能の軽度な低下を指し、特に高齢者において重要な健康問題とされています。日本では、オーラルフレイルの有症率は約40%から66.7%とされ、特に高齢者の間で広く見られています[5][9][14]。

この状態は、歯の喪失、咀嚼や嚥下の困難、口腔内の乾燥などの症状を伴い、身体的なフレイルや栄養状態の悪化、社会的孤立と関連しています[6][8][9]。

2.オーラルフレイルの影響

オーラルフレイルは、食事の質や社会的な交流に影響を与え、結果として身体的な健康や生活の質を低下させる要因となります。

特に、食事を一人で摂ることがオーラルフレイルのリスクを高めることが示されています[1][3]。

また、オーラルフレイルは、認知機能の低下や腎機能の低下とも関連しており、全身的な健康にも影響を及ぼすことが報告されています[3][4]。